In den vergangenen drei Jahrzehnten hat Polen eine Transformation erlebt, wie sie in seiner Geschichte kaum vorkommt – aus einem Land im Wiederaufbau wurde ein fester Bestandteil des modernen Europas. Die Stadtlandschaften unterscheiden sich heute kaum noch von denen westlicher Metropolen. Doch nicht alle europäischen Werte haben bereits Eingang in das Bewusstsein der politischen Entscheidungsträger gefunden. Ein Beleg dafür ist die hitzige Diskussion um die Restaurierung der Kaiserbrücke in Breslau.

Die Inschrift auf der Brücke löst Proteste aus

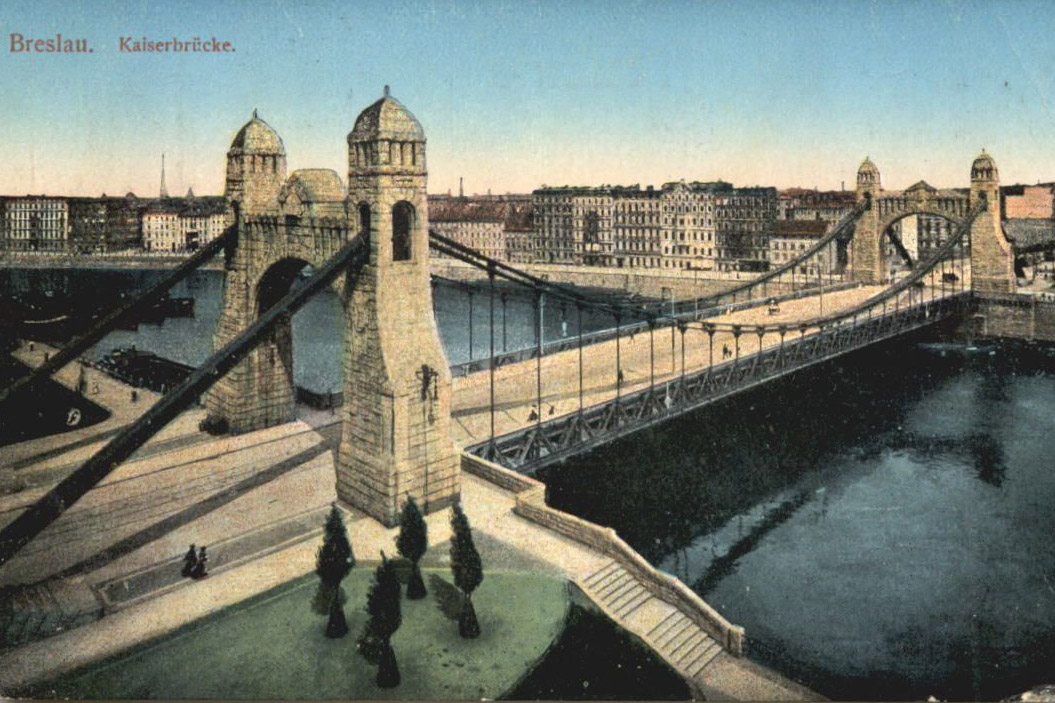

Soll auf der Kaiserbrücke in Breslau – heute Most Grunwaldzki – wieder die große deutsche Inschrift „Kaiserbrücke“ erscheinen?

Schon diese Frage genügte, um eine heftige Debatte in der Stadt auszulösen. Die niederschlesischen PiS-Abgeordneten Elżbieta Witek und Paweł Hreniak erklärten, die Rekonstruktion des Bauwerks könne „die polnische Identität Breslaus erschüttern“. Die Wiederherstellung von Elementen wie Kuppeln, kaiserlichen Adlern, den Wappen der Hohenzollern oder gar der Inschrift Kaiserbrücke wecke, so schrieben sie in ihrer parlamentarischen Anfrage, „berechtigte Befürchtungen vor einer unnötigen Anknüpfung an die deutsche Vergangenheit des Objekts, was als Versuch seiner ‚Eindeutschung‘ verstanden werden könne“.

Mehr noch – ein Rückgriff auf die Geschichte des kaiserlichen Deutschlands und der preußischen Dynastie der Hohenzollern, „die aktiv an den Teilungen Polens beteiligt war“, sei „unverständlich und empörend“. Nach dieser Logik wird die Denkmalpflege zum Akt des Verrats, und jedes preußische Ornament zum politischen Statement.

Die Kunsthistoriker verteidigen sich

Zum Glück stellte sich das Kulturministerium nach drei Monaten des Zögerns schließlich auf die Seite der Vernunft. Die für das Jahr 2027 geplante Sanierung wurde als „mit der denkmalpflegerischen Doktrin der materiellen und formalen Treue zum Original“ vereinbar eingestuft. Es wurde festgestellt, dass die selektive Ablehnung einzelner Elemente zu einer weiteren Verfälschung des ursprünglichen Charakters führen würde.

Was für Denkmalpfleger eine Frage der fachlichen Integrität ist, erscheint manchen Politikern als Verrat am Vaterland.

Der Umfang der geplanten Arbeiten ist erheblich: Austausch der Fahrbahnplatte und Dehnfugen, Korrosionsschutz der Stahlkonstruktion sowie Instandsetzung der Tragstruktur – alles, um die Brücke für kommende Generationen sicher zu erhalten. Die Konzeption sieht zudem die Wiederherstellung der ursprünglichen Aufsätze, Laternen, Beläge und Reliefs vor. Die Farbe der Brücke soll – gemäß ihrem Originalzustand – in einem leicht grünlichen Ton gehalten sein.

Der Leiter der niederschlesische Denkmalpfleger Behörde Daniel Gibski betonte in seinen Richtlinien: „Die geplanten Arbeiten sind mit größtem Respekt vor der historischen Substanz durchzuführen, unter Verwendung geeigneter Restaurierungsmaterialien, unter Eliminierung sekundärer Lösungen und unter Wahrung der originalen Bauelemente. Der Eingriff in das Objekt ist auf das notwendige Minimum zu beschränken.“

Es ist übrigens nicht die erste Restaurierung dieser Art. In den letzten Jahren wurden in Breslau erfolgreich andere historische Bauwerke in ihren ursprünglichen Zustand versetzt – etwa die Tiergartenbrücke (Zwierzyniecki Most) oder die Taschenbastion (Bastion Sakwowy) – ohne vergleichbare emotionale Reaktionen hervorzurufen.

Die Kaiserbrücke – der heutige Most Grunwaldzki – entstand zwischen 1908 und 1910 nach den Entwürfen von Martin Mayer und Robert Weyrauch, unter der Leitung von Richard Plüddemann. Sie wurde aus 1.976 Tonnen Eisen, 289 Tonnen Stahl und mehr als 7.000 Kubikmetern Beton errichtet. Das Bauwerk war ein Symbol moderner Ingenieurskunst – ein Beweis, dass Funktionalität und künstlerische Eleganz einander nicht ausschließen. Bei ihrer feierlichen Eröffnung im Oktober 1910 wurde sie sofort zu einem beliebten Motiv auf Breslauer Postkarten. In diesem Jahr begehen wir ihr 115-jähriges Jubiläum.

Gemeinsames europäisches Erbe

Wie der Leiter der niederschlesische Denkmalpfleger Behörde Daniel Gibski betonte: „Die Wiederherstellung des ursprünglichen Charakters niederschlesischer Denkmäler ist eine rein fachliche, unpolitische Aufgabe; der Versuch, dieses Feld für politische Spiele zu instrumentalisieren, ist zu verurteilen.“ Dem ist kaum etwas hinzuzufügen. Es ist nicht der Politiker, sondern der Denkmalpfleger Behörde, die entscheidet, was restauriert werden darf – und sie trägt die Verantwortung für die Treue zum Werk.

Für rechte Politiker dagegen scheint die Rekonstruktion der Inschrift Kaiserbrücke eine Bedrohung des polnischen Breslaus zu sein. Offenbar fällt es ihnen schwer zu begreifen, dass Breslau zweifellos Teil der Republik Polen ist und zugleich Teil des europäischen Kulturraums, in dem Baudenkmäler zum gemeinsamen Erbe gehören.

Es lohnt sich, an die Worte von Robert Traba zu erinnern, der in der Debatte um den Bismarck-Stein in Eichmedien schrieb: „Das materielle Erbe, das in der Landschaft eingeschrieben ist, ermöglicht uns, die Vergangenheit besser zu verstehen, Distanz zu ihr zu gewinnen und sie nicht zu ideologisieren, sondern zu begreifen.“

Wie der Historiker Bogusław Czechowicz ironisch bemerkte, war die polnische Unabhängigkeit von 1918 „im kaiserlichen Berlin verankert“ – denn es war Kaiser Wilhelm II., der die Regentschaftsrat für das Königreich Polen einsetzte, aus der später die wiedergeborene Republik Polen hervorging. Einen gewissen Anteil am Prozess der Wiedererlangung der Unabhängigkeit hatte der Kaiser also durchaus – was rechte Politiker heute lieber nicht hören wollen.

Diese Groteske zeigt jedoch etwas Ernstes: wie leicht die heutigen politischen Eliten in die Falle nationaler Vereinfachungen tappen. Die tatsächliche historische Rolle Wilhelms II. ist dabei irrelevant – allein die Tatsache, dass er Deutscher war, genügte, um ihn zu disqualifizieren.

Rechte Politiker vergessen, dass Breslau ein Palimpsest ist – eine Stadt, auf deren Schichten sich deutsche, jüdische, österreichische und polnische Einflüsse überlagern. Jede davon bildet einen Teil der Identität, die sich nicht auf eine Sprache oder eine Fahne reduzieren lässt.

In einer reifen Erinnerungskultur zerstört man keine Spuren der Vorgänger – man bewahrt sie. Breslau muss nicht „entgermanisiert“ werden; es ist längst eine polnische Stadt – eine Metropole, die ihren festen Platz im kulturellen Erbe Europas hat.

Und wenn Akropolis, Kolosseum und Versailles zum gemeinsamen europäischen Erbe gehören, dann ebenso die Brücken, Häuser und Türme Breslaus, entworfen von deutschen Architekten. Nicht, weil sie „deutsch“ sind – sondern weil sie uns gemeinsam gehören. Und um sie sollte sich jeder wache Europäer kümmern.